木そのものは水に弱くない

木は水に弱い。そもそも雨ざらしで水を根から吸い上げて成長しているものなので、正しくは水には弱くはないのだが、水気があれば菌が生えるし、蟻を寄せ付ける。無垢材でなく、集成材やベニヤ板であれば接着剤がはがれてくる。つまり木そのものが水に弱いのでなく水や湿気を好む腐朽菌や蟻を寄せ付けてそれらが木を劣化させるために水に弱いと言う方が正しいだろう。そういえば、昔からワインや醤油の樽で液体を保存したり、風呂桶も木でできていたりする。そう考えると水場に木を使うこともありかもしれない。

木で洗面台と一体型の洗面器を作ってみた

そこで、洗面器を木で作ってみることを考えた。木のお椀でみそ汁を飲めるならば木を彫り込んだ洗面器だってできるだろう。ただ、彫ったそのままを使うのはカビが生えてさすがに長持ちしなさそうだ。そこで、木のお椀と同じようなコーティングを表面に施そうと考え、スプレーガンを使って吹き付け塗装をすることに。

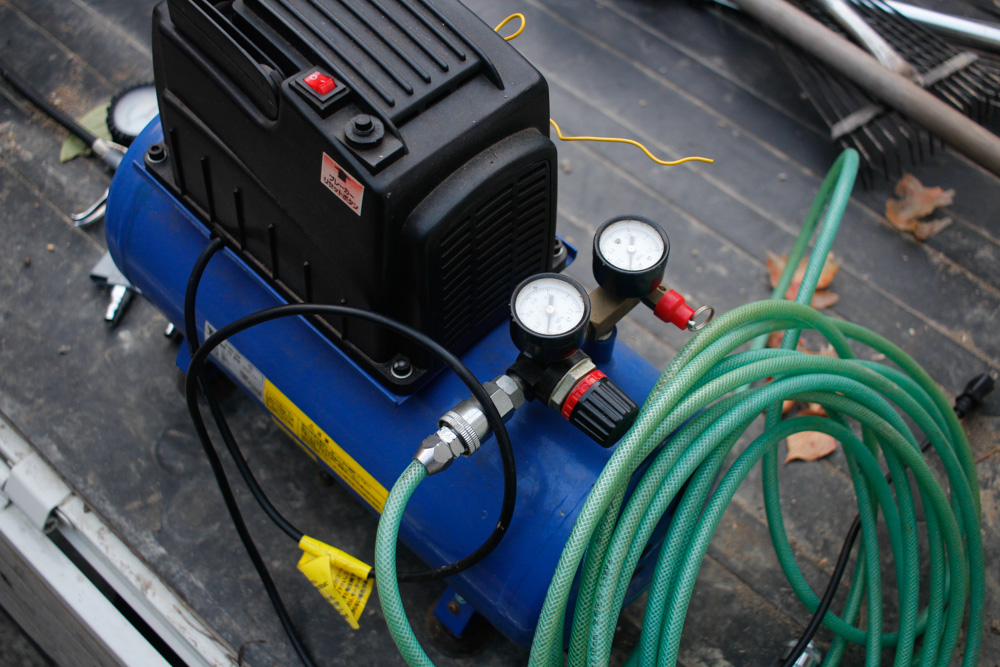

準備するものは、塗料一式とスプレーガンとコンプレッサー。

スプレーガンは塗料をスプレーで吹くもので、刷毛よりもむらなく均一に塗装をしやすい。ガンカップに塗料を入れ、上から吹き付ける範囲、塗料の量、空気の量を調整するツマミを回して適当に設定したら15〜20cmほど離して一定速度で平行に吹いていく。

コンプレッサーは空気を圧縮する機械で、圧縮された空気を送っていくことで様々な作業をすることができる。先端に取り付ける器具や組み合わせる機械を取り替えることで、タイヤの空気入れや掃除はもちろんのこと、釘打ち、ボルトの締め付け、米袋の持ち上げ、米粒の選別などさまざまなところで使われている。

今回は防水性が求められる洗面台ということで、食器等によく使われるウレタン塗装を行った。下地としてハケで木固め剤を塗り、乾燥した木が変形して割れないように固め、すぐに目止め剤で木の細かな隙間を埋める。5時間以上乾燥させた後、800番の耐水ペーパーでむらになったところをやすりがけし、いよいよウレタン塗料の吹き付け。ガンカップに塗料を入れ、コンプレッサーに繋いで均一に吹いていく。

中塗り塗料をスプレーガンで塗り付け、5~10分乾燥、また塗り付け、5~10分、再度塗り付け、2~4時間乾燥。裏返してまた同じ行程を行い、8時間以上乾燥。乾燥後、800番程度の耐水ペーパーを水につけて全体を研磨。上塗り塗料をスプレーガンで吹き付け、2~4時間乾燥し、裏返して同じように塗装。8時間乾燥させて完成。

塗装の手順は塗料によるのでこの限りではないが、基本的に塗料メーカーのウェブサイトなどに説明書があり、その通りに塗料はきちんと調合し、手順どおりに塗っていけば良い。今回の洗面台で木固め剤、目止め剤、中塗り3回、上塗りと、計6層分の塗装を行った。溶剤用手袋と防毒マスクもできれば用意する方が良いだろう。

丸太は彫刻のように、塊と捉えればどんな形にだってなれる。

なお、今回はTip35: 板を挽く、Tip17: 給水管を通す、Tip11: 排水管を通す、で使った業の組み合わせで近所に生えていた木が洗面台になった。そこらに生えている木をクリエイティブに使いたい欲がずっとあって、伐採してきた丸太をしばらく野ざらしにしたままだったが、それをようやく昇華できた。洗面台には洗面器があって、カウンターがあって、というパーツごとの考えが普通だが、どちらも木で作れるのであればそもそも水を受け止めるためにはへこんだところがあれば良いという形状に対するピュアな思考になる。フィールドをホームセンターからそこの山に広げることで、よりクリエイティブになろう。