FRPとは繊維強化プラスチックの略で、樹脂にガラス繊維や炭素繊維を混ぜることで強度を高めたものだ。軽くて強く、イームズの椅子で使われたことでとても有名だ。

建築の分野では防水に使われる。全く水を通さないので屋上やプールの防水としてよく使われている。今の家の浴槽も軽くて比較的安価なFRP製が主流で、主に水気のある場所で活躍している。

うちの風呂も床、壁、天井、浴槽、全てFRP防水をかけようと思っていて造作は済んでいるが、面積が大きいのでまずリハーサルを兼ねて風呂よりも先に洗面所に挑戦した。洗面所はカウンターとシンクを含めて木で造作し、カウンター天板と正面、シンク全面をFRP防水で仕上げてみることにした。

下地を作る

FRP防水は直角だと密着しないので最低5mm程度のRをつけてあげる必要があるらしい。まずは出隅をトリマーで面取り、入隅はポリエステルパテをコーキングの要領で塗りつけた。入隅は発泡面木を貼り付けるのが手軽で一般的だが、面積も小さいし、シンクの角もなめらかな曲線にしたかったのでパテを塗った。発泡面木はホームセンターで手に入るものは45度の直角三角形の形状が普通だ。(R面木というものも通販では手に入るが、大ロットでの発注が必要だったり、長いし特殊なものなので送料も含むと割高になる。)

ポリエステルパテは1%ほど硬化剤を入れて手早く、かつしっかり混ぜ、手早く塗りつけていく。1、2時間もすればカチカチになっているのでやすりで形を整える。

釘頭は内装用パテで塞いだ。なお、材同士の目地があるときはポリウレタンシーリング材で埋めると良いようだ。

FRP樹脂の選択

FRP樹脂にもいろいろあって、主にポリエステル樹脂やエポキシ樹脂、ビニルエステル系樹脂などがあり、ポリエステル樹脂が安くて一般に使われるようだ。仕上げにモルタルを塗る場合は、耐アルカリ性のビニルエステル系樹脂が良いらしい。ただ、今回風呂の天井のFRP防水にも挑戦してみようとしていて、天井に使用する場合は液体がタレにくい、ダレ止めの入っている樹脂が良いらしく、購入した販売店ではダレ止め入りのビニルエステル系樹脂の商品がなかった。壁もダレ止めが入っている方が塗りやすい。別途アエロジル、レオロシールといった薬品を混合するとダレ止めになるようだが、初心者が正解がわからない状態でいきなり混合するのも不安なのでポリエステルにしておいた。

ポリエステル樹脂には軟質と硬質があり、木の下地には下地に追従する軟質のものが良い。

さらに、インパラとノンパラというものがあるが、パラフィンワックスが入っている(=イン)か入っていない(=ノン)かの違いで、パラフィンが入っていると硬化後、ワックスのようにツルツルする。そのため、インパラは硬化後に積層する場合は目荒らしをしないといけないが、入っていない場合はしなくて良い。これもダレ止め入りの樹脂はその中間の性質の弱インパラしか選択肢がなかったので弱インパラとしておいた。

おまけに、イソ系という耐候性、耐薬品性のあるものもあるが、これも選択肢がなかったので通常のオルソ系というものにした。

まとめると弱インパラ、ダレ止め入り、軟質、オルソ系、ポリエステル樹脂とした。

材料を準備する

FRP防水は各工程の乾燥は数時間で良いため一気に行うことになり、段取りが大切だ。内法1.8m四方の浴室と洗面台用に準備したものは以下の通りで、費用は10万円ほどだった。

使用材料はFRP樹脂20kgx3缶、硬化剤1.5kg(天井と壁の一部で積層を減らしたのと暑い時期に作業したため500gで足りた)、FRPガラスマット#380 1mx52m、アセトン16L缶(使用量は8L程度だったが安いので大きいサイズを買った。4Lの空缶があると扱いやすい)、ウレタン樹脂シーラー4L+1Lx2缶、トップコート4Lx3缶、7号硅砂1kg(十分に乾燥したものであること。粒径0.3〜0.08mm)

道具類は脱泡用4インチアルミローラー(泡を押し出す)、6インチ脱泡用豚毛ローラー(穴を開けて泡を出す)、ローラーハンドルx2、6インチ中毛スモールローラーx33、4インチ中毛スモールローラーx15、ハケx5、樹脂塗布用バケツx3、使い捨てポリ容器x6、アセトン容器(使用中の脱泡ローラーのドブ漬けに良さげなものを100均で購入)、10mlスポイト、キッチンスケール(3〜5kgまで程度のもの)、20m防水テープ50mmx2+75mmx1巻、サンドペーパー#40、マスク、ペーパーウエスx3、トップコートとFRP樹脂缶用のベロ注ぎ口x2、アセトン用蛇腹注ぎ口、カッター、定規、マイナスドライバー(塗料缶を開ける)、マスキングテープ、ビニール手袋100枚入り、ローラードブ漬け容器(※ローラーは再使用困難なので使い捨てとする方が良く、不要だった)、サンダー、養生シート、養生テープx5(FRP繊維の掃除や足の裏に貼って足が汚れないように重宝)、防護服x5(FRPライニング作業の日数/2くらいの数量欲しいと思った。)

施工面積を計算する

塗りすぎも塗らなさすぎもあまり良くないようだし、液が余ると処分も面倒なので、面倒でも面積は計算しておいた。

今回塗りつける面積はカウンター面と正面(0.57+0.15)x1.7m+立ち上がり部分=(0.68+0.37)x2x0.12=1.224+0.252=1.476

1.5平米として分量を計算する。

プライマーを塗る

ウレタンプライマーを塗って下地とFRPとの密着性を高める。

0.2kg/平米なので、1.5平米なら300g。

これはただローラーで塗っていくだけ。伸びが悪ければアセトンを10%ほど混ぜても良いらしい。

30分ほど乾燥させたら(乾燥させすぎも良くないのでその日のうちに次の作業をする方が良い)いよいよFRP防水メインの作業に移る。

ガラスマットを切る

樹脂を塗布している間にガラスマットを切る時間はないので、まず施工箇所のガラスマットを切っておく。マット同士を重ねる箇所は手でちぎるように切ると馴染みやすいらしい。

ガラスマットはふわっとした布の触り心地だが、ガラスの繊維があちこちに飛散し、服にしつこく付着して肌をチクチク刺すので屋内の風通しの良いところで行わない方が良く、作業後は速やかに袋に入れて密封する。後述するが、作業時の異臭を警戒して窓を全開にし、換気扇を付けていたため施工後に大変な思いをすることになった。

FRPライニング

いよいよ樹脂を調合し、ローラーで塗っていく。

施工は2プライというガラスマットと樹脂塗布を2回重ねる最も一般的な方法で行うことに。標準的な厚み380のガラスマット2枚を重ねた分に必要な量は2kg/平米なので1.5平米なら3kg。あまり大量つくって塗っている間に固まってはいけないので1層分の1.5kgずつつくった。硬化剤は15ml(1%)入れた。(夏は0.5~1%、春秋は1〜2%冬は2〜5%目安らしい。)

先に樹脂を下塗りしてからマットを敷くやり方が正しそうだが、施工でなるべく焦りたくないので先にマットをしいて、下塗りは省いた。ローラーには力を入れないよう、樹脂を配っていくようなイメージでマットの空気を順に抜くように塗っていく。樹脂を塗ったら豚毛ローラーも軽い力で転がして空気を抜いていく。角部分などは固まってくるとうまくマットを折り曲げられなくなったり中途半端に塗って毛羽だった繊維を残したまま反応が進んでくると繊維と樹脂がなじまなくなってくるので複数のマットに塗る時はマット一枚ずつ2種のローラーで仕上げてからにするの良いと思った。(慣れてきたら脱泡ローラーをほとんど使わずに塗れるようになってきた。)塗り終わったら続けて2層目のマットを敷き、樹脂を塗る。

FRPライニングは手早く

樹脂は調合すると時間との戦いだったため、作業中の写真はない。塗り始めて5分ほどでスライムのように固まってきて塗れなくなってしまった。説明では気温にもよるが20〜30分ほどで硬化が始まると書いてあったので思ったより早い。もしかするとかなり慌てるので体感時間が5分ほどだったのかもしれないし、硬化剤が気温に対して多かったのかもしれないし、3ヶ月以内で使い切って下さいと書いた材料を1年余り保管してしまったので材料が劣化してしまったのかもしれない。施工後の感じを見ると仕上がりには問題は無さそうなので、とりあえずはこの体感5分で塗れる量を繰り返すことにした。ひとりで施工するなら施工箇所や気温などにもよるが、初心者が一度に調合するのはとりあえずは1kg程度までにしておいて、様子を見て樹脂や硬化剤の量を調整しつつ、塗布を繰り返すのが良さそうだ。スライム状になってしまった樹脂は捨てるしかないが、バケツに余らせた量が多いとやけどするほどの高温になるので、無駄にしてしまった絶望からそのままそこに放置したまま休憩しないように注意。

入隅出隅は5mmほどの面取りにしたが、マットが密着しにくく角に気泡がかなり残ってしまった。15mmほど面取りできない場合は防水テープを貼って角部の処理をするのが良さそうだ。気泡の部分は削り取って滑らかにし、ガラスマットをちぎって再度部分的に樹脂を塗りつけた。補修はかなり手間だったので完璧にとはいかなかったが、自分の家だし見えなくなるので多少の粗は目をつむることにした。角がある部分はマットを一体にして折って施工せずに、マットをちぎって角に当たる部分の繊維を薄くすると割とうまくいった。FRP用の防水テープを貼ったらもっと良かったと思う。

豚毛ローラーは アセトンにドブ漬けしておき、作業終了次第洗浄する。ドブ漬けに1L、洗浄に1Lくらいほしい。塗装用のローラーはドブ漬けしておいても固まってしまって、洗うのにかなりのアセトンを使うので基本、一回の樹脂を塗る作業ごとに捨てるのが良さそうだ。ドブ漬けするにしても入念に樹脂を落としていないと固まってしまうの使えて3回、3kg分くらいで翌日以降に持ち越すのは難しいと思う。初めての人だと10kg塗るなら少なくともローラーが10本くらいは欲しい。(私は補修に手間取ったのもあり3kg塗るのに5、6本使った。)細かな箇所を塗るのに使った刷毛はドブ漬けするのに割と少量のアセトンで良いし、比較的洗いやすいので洗って再使用しやすかった。

バケツはプラスチック製の使い捨ての塗料カップを使うと、固まってきた樹脂がペロンとめくれて何度も繰り返し使える。

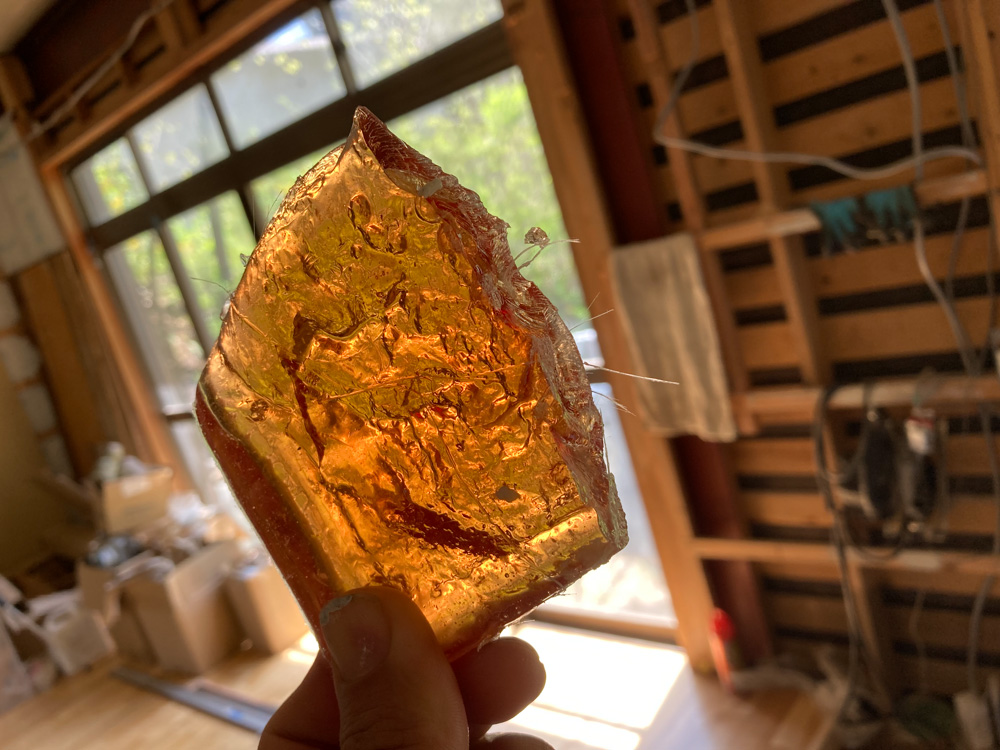

中塗り

次に樹脂にトップコートを10%ほど混ぜたものに硬化剤1%を混ぜて中塗り。樹脂の量は200g〜300g/平米なので1.5平米で300〜450g。中塗りは脱泡を気にしなくてよく、塗るだけなので割と余裕を持ってできたので写真が撮れた。

サンディング

固まったら40番など荒めのサンドペーパーなどで全体のやすりがけを行い、目荒らしをして密着性を高める。ノンパラと弱インパラの樹脂はやすりをかけなくても密着するそうだが、丁寧に施工するに越したことはない。滑らかになっていないところも削って滑らかに。終わるとアセトンで拭く。

トップコート

最後に上塗りとしてトップコート。0.3〜0.4kg/平米ほどなので1.5平米の場合450〜600gになる。

これを塗って仕上がりとしても機能的には問題ないのだが、このあとモルタル風仕上げにしようと考えているので、トップコートには硅砂を重量比で1割ほど混ぜ、滑らない仕上げとした。さらにトップコート塗布後すみやかに花咲かじいさんのように硅砂をふりかけて表面をざらつかせ、このあと塗る樹脂モルタルが接着しやすいようにしておいた。硬化後、きちんとくっついていない硅砂は取り除く。

FRP防水をしてみて

乾くまでかなり臭いと聞いていたが、ペンキを塗る作業とさほど変わらずで思ったより臭くないし、何ならペンキよりも乾きが早い分、施工後は臭くない。また、手以外はほとんど汚れない。吸い込むと良くない溶剤を使うし粉塵は飛ぶが、ちょっとした面積であれば防毒マスクと全身防護服、溶剤用手袋を使うほどでもない。(あるにこしたことはない)ちょっと失敗したが、1回作業すれば概ねの要領は掴めるので熟練を必要する作業でもなく、高価で特殊な道具も必要ないのでもっとDIYで広まっても良いなと思った。

ただ、ガラス繊維が思った以上にストレスになった。アスベストのような発癌性があったり肺に入ったりしにくいようなので有害性は強くないものの、風通しの良い室内で施工したせいで、飛散した繊維が衣服の繊維にまとわりついて肌を刺激し、あちこちがちくちくする。生活中の空間で工事をするなら、気をつけた方が良い。床を見るとあちこちがキラキラ光を反射していて長短さまざまなガラス繊維が部屋中に飛び散っているのが分かった。風呂で体に着いた繊維を洗い流しても服にはついたままだ。まとわりついた繊維は洗濯機や掃除機では取れないので粘着テープで地道に取っていく。しばらくは作業日の服だけは分けて洗濯し、またチクチクすればまたコロコロするのを繰り返す、コロコロを常に近くに置いて日々を過ごすことになった。次はビニールのカッパか防護服を着て、施工する部屋を締め切って我慢して作業しようと思う。作業が複数人いる場合は屋外でマットを切ってもらっても良いと思う。ガラスは自然に分解されないので屋外に飛び散るが、そもそも多くの人は化学繊維の服を着てあちこちに埃を放出して歩いているのでそこまでに気にしなくて良いように思う。

FRPでつくる自由な造形

Tip46: スプレーガンで塗装するではトイレのちょっとした洗面台を木にウレタン塗装をして作ったが、FRPは水を貯める用途に使うなど、より強固な防水層になる。FRP加工ができればほとんどの人が既製品を選択する浴槽や洗面器を自由な形で実現できるだろう。現代の住宅の風呂はほとんどがユニットバスで、在来工法の風呂でも浴槽は買ってきて埋め込むように作られているから風呂はデザインが似たり寄ったりだ。浴槽や洗面器まで造作する場合、それらには水が流れる勾配が必要で、その分造作に手間がかかり、プロに頼めばお金がかかる。ただ、防水作業自体はそんなに時間がかかるものではないので、自分で造作に手間をかけて自由な浴室をつくることをもっと多くの人が選択できればと思う。

大きな木の欠けを樹脂を固めて補修してテーブルに使ってみたり、樹脂の中に何かを入れて固めてオブジェにしてみたり、FRPの選択肢があれば防水以外の用途でもアイデア次第で創作の幅が広がるだろう。

浴室のFRP防水を行う(2025.09.09追記)

洗面所でリハーサルをしたおかげでおおよその作業工程の想像が付くようになった。まずは最も難しいであろう天井の施工から。天井はかなり難しく、ガラスマットをタッカーで天井に打ったあと、金槌で追い討ちをしてしっかりステープルの頭をしっかり沈めておく。沈めておかないとガラスマットを保持できず、自重でマットが破れてくるし、樹脂を塗った後も針が飛び出してしまう。(沈めるのに加えてステープルの頭を隠すように上に余ったFRP繊維を少しふりかけておくと施工後ステープルが隠れるのでなお良い。)それでも1平米程度ごとにマットを分割して貼らないとマットの重さをステープルでうまく保持できなかったのでマットを分割して貼った。また、タッカーで打った状態である程度ピンと張れていないと、樹脂を順に塗っていって最後にタッカーの箇所にシワが寄ってくる。かと言ってタッカーを打ちすぎるとガラスマットに樹脂を塗る時に手で引っ張りながら行わないといけなかったりと、シワを逃すのが難しくなるので打ちすぎないようにもした。樹脂を塗る時はタッカーで保持されている箇所から順にしっかりと天井にくっついているのを確認しながら塗っていかないと、樹脂でさらに重くなったマットが落ちてくる。(順に行ってもマットの大きさによっては落ちてくるので、片腕で押さえながら塗るなど、少し焦る要素が増える。)ある程度樹脂を含ませないとくっつかないので焦らず順番にしっかり樹脂を行き渡らせ、かつ手早く作業を行う。素手で作業をして垂れてきた樹脂が皮膚に付くと反応が終わって固まるまで熱を持って少し痛いが、そうこうしていると樹脂が固まるので気にしていられない。手袋はもちろん、目は絶対に防護メガネをすべきだと思った。(ただし痛さは熱によるものなのか、手袋や防護服に付いてもちょっと痛い。)実はFRP防水を行う風呂だとしても天井だけはウレタン防水であることが多く、難しい仕事であることは予想はしていた。ただ、実際にやってみて初めてでもやりながらそこそこコツは掴めてきたので技術的に難しいというよりも、溶剤の悪臭と全身に繊維がまとわりつく中で技術的に気を使う繊細な進みにくい仕事をすることが精神的にしんどい仕事であるからあまりやらないのだということを体感した。樹脂やガラス繊維が防護服に付いてうろうろすると部屋を汚したり屋内にガラス繊維が散らばるのでむやみに休憩できないのもストレスで、きりの良いところまでと思って朝5時まで作業をしたという達成感があり、通常2PLYでマットを二重に施工する工程を天井と腰より高い位置の壁は一重の1PLYに省略することにした。それでもウレタン塗装よりも強いだろう。

その後壁の作業に移ったが、壁の端から端までのマットを真っ直ぐにして上部をタッカーで打って保持するだけである程度ピンと張れるので、壁はかなり楽に感じた。とはいえ床面よりも難しいので油断は禁物。上から順に樹脂を十分にマットに行き渡らせ、しっかり壁にくっついているのを確認して空気を抜きやすい方向から空気を抜きながら塗っていくのがとても大事。

また、初心者は樹脂を塗るのは一度に1kg程度までにしておいた方が良いと書いたが、樹脂は1平米あたり1層で1kg、2層で2kg程度必要で、壁など広い面積になると1kgずつではかなり先が遠い(浴室の壁1面だけで4平米、単純計算だと壁4面と天井と床を合わせると6倍の24平米もある)ため、せめて2kg以上一度に塗りたくなる。その場合、例えば2kgなら別のバケツに硬化剤を入れずに量だけ量ったものを置いておいて、ひとつのバケツの樹脂が使い終わり次第別のバケツに硬化剤を入れて同じローラーで追っかけ塗りをするとうまくいった。ローラーの消費も洗浄の手間も減るので、試しに少量で一度作業してみて作業の流れを把握できたらバケツは複数用意して作業するのが良いと思う。バケツを分けて塗りやすいところなら1.25kgを2回、計2.5kgでもうまくいったし、1kgの樹脂を入れたバケツ4つ(調合してくれる人がいるならバケツ2つ、あるいは塗布後すぐに計量できるようにしておくと同じバケツを使ってもできなくはなかった。)と貼るサイズのマットをしっかり準備できていたら4kgだって一度に塗れるだろう。バケツ2つでも塗れるであろう1.8kgなどでもバケツを3つ用意していたので3つに分けて塗ることで、空気がきちんと抜けているかしっかり確認して落ち着いて作業を進めることができた。

トップコートについては浴室全面を一気に塗ってしまうが、トップコートもすぐ固まるため多くても一度にバケツに入れるのは1kgずつまでしておく方が良く、面積と必要量がわかったとしても量が多すぎてイメージしにくいため、どのくらい塗った感じが仕上がりになるのかのイメージを知っておかないと一度塗って乾燥させたあと、全面をサンディング、アセトン拭きをしてから二度目を塗ることになって二度手間三度手間になる。(全面を少なめにだいたい塗って後で修正していこうと思っていたが、壁や天井から垂れてきた塗料が塊にならないように都度ローラーでならしていたら足の踏み場がなくなってきて修正が困難になり私は二度手間となった。)塗る量のイメージだが、ローラー跡が見えなくなり、下地が見えなくなる程度、ポツポツした穴がもしあるならそれも塞がるほど、割とたっぷりだ。たっぷりといってもたっぷりすぎると壁や天井は垂れて塊ができるし、割れてきたりもしやすいようなのだが、垂れない程度にたっぷりで良いと思う。FRPライニングの時のように面ごとに仕上げることにこだわらず、足の踏み場を意識して細かな箇所を先に仕上げ、その付近から順に天井と壁を同時に仕上げていくのが良かった。壁に飛んだ塗料はローラーですぐにならすと良いが、床に落ちた塗料はローラーでならすと足場がなくなってくるので随時ウエスで拭くのが良い。

中塗り後

トップコート1回目

ローラームラになっている

サンディングと清掃後、トップコート2回目