煙突は大事

よく降る雨と稲の倒伏により長引いた稲刈りが終わったのが11月の中旬。すっかり朝晩は冷えるようになった。そこで薪ストーブに火を入れたと言いたいところだが、ストーブはあっても煙突ができていないため当然火入れできないので、一息つく間もなく煙突工事をしなければならない。煙突と言ってもアルミの管をストーブから接続して適当に外に出せば良いのでなく、家の中で火を焚くのだから当然防火には配慮した材料を使って施工をしないといけないし、煙を抜くための空気の通り道をきちんと設計してやらないと煙の逆流を招いたりする。薪ストーブをお店で選ぶときにはストーブのデザインや性能に目がいってしまいがちだが、その性能をきちんと発揮するための煙突こそ大切だと言っても過言ではないかもしれない。費用も一般に自分で煙突を発注して工事しても20~30万程度の材料費がかかり、うちの場合はストーブ本体に近い値段だったのでそういう意味でもとても大きい。設置も含めて業者に頼むと一式で100万~200万円くらいかかってくるが、家の中で火を焚くのだから火災のリスクも大きく、業者に任せてしまうのも良い選択だろう。

煙突を作るときに考えること

火が燃えるためにはまず酸素が必要だ。つまりストーブの吸気口から吸われた空気を使って薪が燃え、その燃えた後の空気が煙突から抜けていくよう、空気の通り道を作ってあげる必要がある。空気の通り道の設計がうまくできていないと、家の中に煙が逆流したり、うまく燃えなくなってしまう。

まず、熱された空気は上に昇るので、煙は自然と上に上がる。これが煙突から綺麗に抜けると、自然に吸気口から室内の空気が流入するようになるので、とにかくその上昇気流を遮る要素をなるべく取り除いてやれば良い。

ひとつは煙突は真っすぐ上に長く通してやること。ひとつは上昇する空気を冷やさないことだ。

まず煙突は真っすぐ立ち上げると屋根を抜く必要があるが、水が流れてくる屋根との取り合いの納まりが難しいので壁を通すことも一般的によく行われている。ただし、これは煙突を曲げたり水平方向に設置することになるので、上昇気流を遮る要素である。だから水平方向に施工する場合は横引きの長さを長くとも2mまでにして、高さも十分確保し、水平方向の箇所を掃除できるように掃除口を設けてやる必要がある。加えて煙の方向を変えると上昇を妨げススも溜まりやすくなり、掃除の必要頻度もあがるだろう。だから煙突はなるべく真っすぐ。ついでに屋根面近くは気流が乱れて強風時に空気が逆流することがあるので、屋根面から90cm以上、軒まで3m以内にある場合は軒よりも60cm以上高い煙突にする。

次に、上昇する空気を冷やさないことも大切で、熱い空気は上に昇っていくが、その空気が冷えると重くなり、昇って来ようとしている空気を邪魔するので煙突からの抜けが悪くなる。煙突内空気を冷やさないようにするためには屋外部分等の外気に接する周辺の煙突は二重煙突にすると良い。

煙突を設置しよう

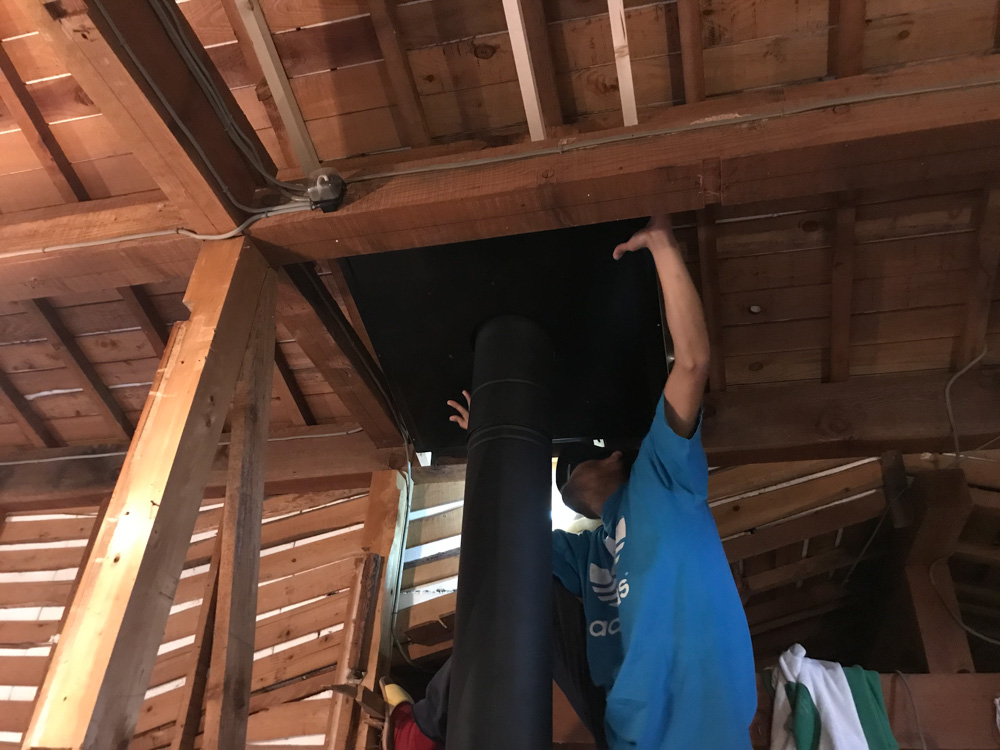

このようなことを考えて煙突を設置する場所と長さ、水仕舞などを考えたら、まずはその位置の屋根に穴を開ける準備をする。天井を設置する予定の位置を天井下地材を打ってから割り出し、煙突が貫通するところに四角の箱をつくって不燃ボードの板をはれるようにしておく。もちろん切られる予定の垂木の補強も。天井の納まりのことをまだ考えきれておらず、考えながらの作業となったので、屋根に穴を開けて煙突を設置する以上の時間がかかってしまった。

そうこうしてようやく屋根を抜く準備ができたので、既存の屋根の鉄板を取って、下地を作った位置に穴を開ける。

穴を空けた位置に煙突を支える部品を取り付けたらもう完成したようなもので、あとは煙突を上からぶら下げたら接続するだけ。下からストーブ本体に設置したスライド煙突を伸ばしてぶら下げた煙突と合体。

同じように鉄板の屋根を並べ直して水仕舞が悪いところはコーキングでごまかす。後半は暗くなって来ての作業だったので雑にしたが、また雨が漏る前に調整しておこう。

ストーブは自然の換気口

そうしていよいよ着火してみた。外に大量に落ちている落ち葉か、アマゾンなどから大量に届く段ボールをねじってしいて、乾いた小枝をその上にバランス良く並べて着火。小枝についたら細めの薪を投入し、それにも火がついたら徐々に太く硬い薪を投入していく。扉を閉めると、吸気口から煙突の方に火がゴーと音を立てて吸い込まれていくようになる。理論は理解しつつも、正直に言えば本当にこんなので空気が抜けるのか半信半疑だったが、これほど強い空気の流れができるものなのかと、自分の施工したストーブで揺れる火を見ながら、自然を制御する人の知恵に思わず関心をした。ストーブを燃やせばこのように自然に室内の空気を外に出してくれる換気扇ともなるので室内がとてもクリーンになるという話も聞いたことがあったが、ようやくイメージができた。それを見た近所の友人はその吸気口を換気扇代わりにストーブの前にコンロを置き、室内でバーベキューを始めたていたほどだ。

着火ははじめは15分程かかってしまい、毎度これをするのは正直面倒だと思ったのだが、慣れれば4、5分で起こせるようになってきた。バーベキューの時にはとても役に立てるだろう。外にある薪を取りにいくのは寒くて嫌になるかなと思っていたが、火で暖を取っていると、体の芯からぽかぽか暖かいので、寒い夜に少し外に出るのも案外ストレスではない。火に集まって暖を取るのはもちろん、空気を排気する換気扇にもなり、鍋に水を張って置いておくと加湿器にもなるし調理もできる。憧れの火のある暮らしはいい滑り出しである。

火と過ごす贅沢な時間

寒い夜にこの記事をストーブの近くに身を寄せて書いていると、とても心穏やかな贅沢な時間を過しているような気分になる。太古から人は火で調理し、暖とあかりを取って、そこには人の輪ができていただろう。しかし現代社会の中では危ないものや汚いものなどは追いやられ、火もそういうものになりつつある。火よりも電気の方が誰もが安全にクリーンにトラブルなく使えるため、暖房はエアコンに、調理はIHヒーターに取って代わり人の暮らしから火が遠ざかって行きつつある。ただ、火には快適とかトラブルフリーとか、そういうもの以上の魅力があると思う。薪の手触り、薪が燃える音とにおい、揺らめく火の温度とあたりをぼうっと照らす光。人の五感全てに訴えるそれは空間の中心となり、まわりに人を集める。火とは動物の中で人間が唯一扱い方を知っているもので、人が食物連鎖の頂点に立つための重要な発明品で、言わば人間が人間たる所以だから、人間のそばにあるべきものだというような、どうでも良いようなことを考えながら、今宵も生の火が揺れているのをぼんやり眺めている。

薪ストーブ2台目の設置

2025.01.12 追記

前の家の薪ストーブは次の家の住人に譲って、新しい家にも新たにストーブを買った。そしていざ設置しようということで煙突一式も買おうとしたのだが、以前煙突部材を購入した2019年から2024年の5年間でホンマ製作所では軒並み以前の1.5〜2倍ほどの値段になっていて、流石に躊躇してしまった。いろいろ調べてみると値上がり幅がそれほどでもなく、なんなら以前のホンマ製作所よりも安く手に入るノザキ産業さんの品質も悪くないようだったので基本的にそちらで発注し、どうしても足りない部品をホンマ製作所で発注することにした。届いた商品の品質もホンマ製作所と比べても遜色ないものだった(何なら以前のホンマ製作所で発注したものは不良品が混じっていたのでむしろより良いくらい)ので、本当にありがたい。

屋根を抜いて煙突を通すとき、防火、防水処理のためにサンタがやってくるような煙突のように箱を屋根から立ち上げるか、フラッシングという鉄板を使うかだが、フラッシングを使う方が楽だし見た目もスッキリするので今回もフラッシングを採用する。瓦屋根には瓦用フラッシングというものがあるのだが、これがなんと13.5万円もする。ただ、瓦用フラッシングというものを施工した写真を見てみると屋根瓦の形に沿って粘着テープみたいなものがべっとりついていてなんなら不恰好にさえ見える。そこで、凹凸のない屋根用のパーツを買って工夫して施工してみることにした。ワカフレックスという雨おさえシートをフラッシングの水下側に工夫すればうまく収まるのではと考えた。ホンマ製作所では普通の凹凸のない屋根用フラッシングだと9万弱、ノザキ産業は屋根が4寸勾配用のものしかないが、ちょうど屋根は4寸勾配で5万円あれば足りるということで、悩む余地もない。

発注した部品は煙突の上からトップ、φ150二重煙突815mm6つ、変換アダプター、φ150シングルスライド煙突、ダンパー、φ150シングル煙突790mm。他に必要な部品は屋根抜きのところでフラッシング、ストームカラー、ルーフサポートブラケット、ワカフレックス、天井仕切り板。あとは振れ止め用金具。

まずは煙突を通す穴を開ける。屋根を抜く二重煙突の外径は200mmで、四方に125mmずつをとって、煙突水平距離で450mm四方となる穴にした。(前回は天井仕切り板の寸法に合わせて750mm四方の穴にしたが、二重煙突の周囲は例え煙突に接していたとしても燃えるほど熱くならないことを実際に運用して確認できたので最低限のコンパクトな穴にした。建築基準法で煙突の規定の箇所では「建築物の部分である木材その他の可燃材料から15cm以上離して設ける」とあり、125mmだと基準法NGのようにも思うが、200の二重煙突はその中は150のシングル煙突となっていて、150のシングル煙突だとするとちょうど15cmとなりクリアするが、二重煙突は明らかにその条件よりも安全なので450mmで良いと判断した。)仕上げは6mmのケイカル板とした。位置はストーブの説明書にある数値で決め、壁からシングル煙突を離す最低距離460mmと、ストーブ横壁から煙突中心までの670mm(後ろ壁から煙突中心まで259mm)を満たす位置から煙突の中心を割り出し、そこを中心に450mmを開口する。梁や火打ち梁は無事避けられたのだが、若干母屋が干渉してしまって煙突を曲げて避けるべきか悩んだが、少しだったので母屋を補強してから26mmほど切り欠き、見た目上も機能上も良い上に真っ直ぐ伸びる煙突にした。

床に割り出した開口位置をレーザーで真っ直ぐ上の天井に書き写し、天井下からドリルで目印になる穴を何箇所か開けてそれを基準に屋根の上から丸鋸で開口した。開口した四方には補強を入れ、屋根の上からルーフサポートブラケットに煙突を取り付け、垂木に固定。

フラッシングをそのまま上から被せる前に、ルーフサポートブラケットにリブがついていてブラケット部だけ高さが6mmほど浮くのが気持ち悪かったのと、後述の水勾配を少しでも稼ぐためにフラッシング全周に9mmの合板を敷いた。フラッシングの水下にはきちんと水勾配を確保できるよう、水上側9mm水下側41mmの高さで斜めに切った幅120mm、長さ1005mmの面木を取り付け、さらに瓦の形に合わせて立体的に削って加工した。斜め切りや削る加工は一手間だが、スムーズな排水のために重要で、瓦屋根に瓦屋根用のフラッシングを使わずに施工する肝となった。その上からワカフレックスを接着し、フラッシングの水下の下に滑り込ませる。湿布を貼るように剥離紙を剥がしてただ貼るだけなのに1万円するので無駄に緊張する。あとはフラッシング上と左右の瓦の下にできる隙間にウレタンフォームを吹き付け、コーキングで現場納めしていく。(屋根勾配や瓦の形状、開口位置等によって面木の形状を調整する必要があるため、もしこの方法を真似をする場合は熟考を重ねること。)

ここまでできればいよいよ煙突を順に繋いでいく。既にトップ、二重煙突を2つ繋いで屋根から出してあるので、その下の屋内側から二重煙突4つ、変換アダプター、シングルスライド煙突、ダンパー、シングル煙突の順で繋いでいく。煙突同士はツイストロックやロッキングバンド、ビスなどで固定するが、今回は安上がりなビス(M4ステン16mmなべタッピングを使用)で固定した。二重煙突は重いので挿しただけでは保持されないこともあり、できればビスで止めるまで二人がかりで作業した方が良い。実際、うっかり手を離している間に2階から落下させて変形させてしまった。このときの絶望は数年に一度しか経験しないほどのものだったが、腐らずに補修し、生活動線上ほとんど見えないところに使えば傷やへこみもそれほど気にならないものとなったので良しとしておく。ストーブ本体を搬入し、煙突の直下に据えたらスライド煙突を伸ばし、本体と接続完了。

前回の煙突は平家の4mほどのまっすぐな煙突だったが、燃焼に十分な上昇気流が得られた。今回は2階建てというのもあり煙突の総高さは7mほどになるのでより上昇気流が生じやすいと考え、前回よりもシングル煙突部分の長さを長くして上昇気流が抑制されるがより室内に熱を取り込める長さを増やし、ダンパーの位置を大人の女性の手が届くくらいの位置にあげて上昇気流を抑制した際に直接制御できる長さを増やしてみた。

なお、今回入れたストーブはmorsoの7443CBという機種で、温度の上がり具合は前回入れたモキ製作所のMD80Ⅱよりも控えめだ。天板も前回大鍋いっぱいの水がすぐにぐつぐつと湧いていたのだが、お湯がぐつぐつ沸騰するほどにはならないし、そもそも天板も小さいので煮炊きは難しい。ただ、自分たちの暮らしで煮炊きをストーブでは結局ほぼしなかった。無骨な大鍋がストーブの上に鎮座し続けているのは見た目的に気にはなっていたので見た目重視ということで良いだろう。ただ、お湯が沸騰しない弊害として空気が乾燥してストーブを開けるときに静電気が走るので加湿については別途考える必要がありそうだ。また、ガラス面が3面あり、ガラス面に接して薪をくべるとガラスが汚れるので薪のくべ方にも気を遣う。薪の長さも前回40cmほどだったのが25cmほどに刻んで使っていて、面倒ではある。なんでも気を使わず雑に燃やせた前回に比べて総じて扱いの丁寧さが求められる。前回ほとんどなかった着火の際の煙が室内に逆流しやすいのもデメリットだが、少し火が燃える匂いがするのも不快さはない。値段も倍ほどしたが、堅牢な鋳鉄製なので倍くらいは長持ちはしそうなのでそんなものだろうか。

前回のストーブに比べて劣っている点が多いように書いたが、ストーブはオーバースペックでも使いにくい。今回のストーブをしばらく使ってみたが、必要十分な暖房能力と使い方という点で、自分たちの暮らし方に合ったものかなと総じて満足している。